慢性前立腺炎

慢性前立腺炎

日本の病院では現在、慢性前立腺炎、慢性骨盤痛は1999年にアメリカの国立衛生研究所(NIH)が作成した分類に従って診断しています。

前立腺の炎症が急性か慢性の分類、細菌性か非細菌性の分類、炎症性か非炎症性の分類、その他。これらを掛け合わせて4つに分類します。そして、この4つの分類のどれに当てはまるかを調べるために尿検査をします。

4つの分類をカテゴリーと呼びます。尿の中、前立腺液の中に白血球や細菌があるかないかを確認し、その状況により4つのカテゴリーのどれかが判明し診断され、そのカテゴリーに則した薬が処方されます。

下方に分類、薬を詳しく記載してあります。

こんな症状やお悩みは、ありませんか?

- 会陰部(えいんぶ)が痛む、違和感がある

- 残尿感がある、尿がしっかりでない、尿が二つに割れる

- そけい部が痛む

- 下腹部が痛む

- 頻尿、夜尿が多い

おまかせください!!えびでんす独自の「慢性前立腺炎治療」

「えびでんす」にいらっしゃる慢性前立腺炎の患者さんの多くは病院に行っても「慢性前立腺炎」と診断されて薬を飲んでも改善しなかった方々です。

「えびでんす」では2007年の開院以来多くの「慢性前立腺炎」「前立腺痛」「慢性骨盤痛症候群」と診断された患者さんを治療させていただいてきました。15年以上の豊富な経験から、治療効果も上がってきています。

はり治療だけでなく、頭蓋骨の整体、背骨の整体、運動を適宜組み合わせることで、自律神経を正常な方向へ導き、患者さん一人一人にその時時に合わせた最適な治療を提供していきます。治療頻度は基本的に一週間に一回

です。

なぜ、週に一回の治療でいいのか?

自律神経を調整すると、自己治癒力により数日身体の変化が続きます。変化が収まってから、次の治療をすることが理想と考えています。

何回で治りますか?

正直に申し上げると聞かれても判りません。何回の治療で治るかは人によって全く違います。人の体はそれぞれ全く違うものなのです。1回で良くなる人もいれば20回の人もいます。人は生まれ持った遺伝的な違い、生活の習慣の違い、色々な要素が回復のスピードに作用しますので、何回の治療で治るかは分からないのです。

運動指導による再発防止

治療継続中に今はどんな運動をすれば、前立腺炎が回復するようになるかを適宜アドバイスしていきます。前立腺炎が完治したときには、どんな運動をしていれば再発しなか、しっかりと認識できるようになります。

適切な治療で改善を積み重ねていくことで慢性前立腺炎の多くの患者さんが改善しています。

手術を勧められている方、手術をしたけど元に戻ってしまった方、なにも治療法がないと悩んでいる方、是非一度えびでんすの前立腺炎治療を試してみてください。

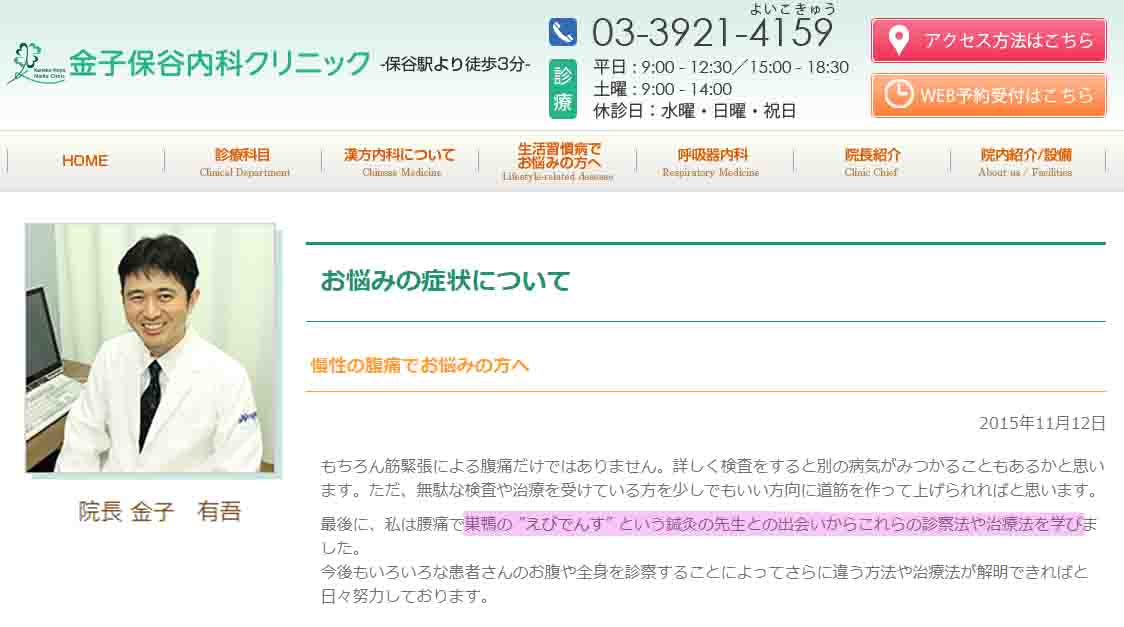

医師にも整体、はり治療の大切さを伝える

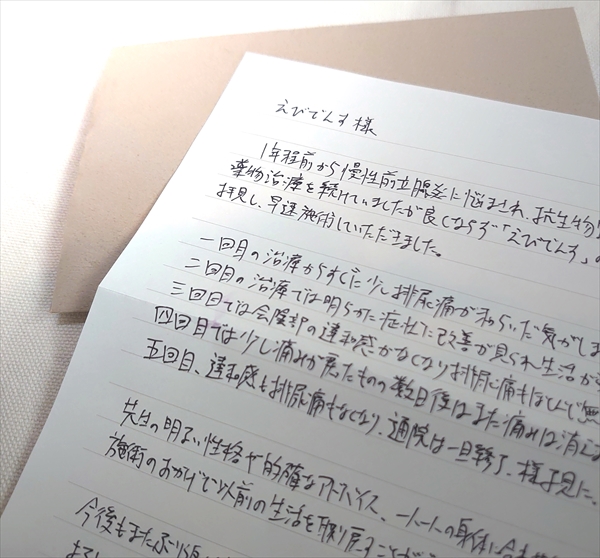

慢性前立腺炎が治った患者さんからのお言葉

慢性前立腺炎・慢性骨盤痛の治療例-32

| 病名 | 慢性前立腺炎 |

|---|---|

| 年齢 | 32才 |

| 症状 | 一年前より下腹部、会陰部、太もも、足裏に痛み、しびれがでる。 胸の痛み。 とくに夕方から夜に症状が強くなる。 |

| 今までの治療 | 一年前に排尿時の痛みが気になり病院へ行く。 慢性前立腺炎と診断される。 抗生剤を処方され2か月服用した。 変化があったり、なかったりでその後服用をやめた。 別の病院へ行くも治療、症状ともに変わらず。 尿検査でも異常は認められなかった。 |

| 当院の治療経過 | 2回目の治療(1回目より1週間) 痛みが7割減少した感じ。 3回目の治療(2回目より1週間) 下腹部が気にならなくなった。上半身の違和感が強くなる。 4回目の治療(3回目より1週間) 上半身の違和感が軽くなっている、足先のしびれはあるが軽い。 5回目の治療(4回目より1週間) ほとんど気にならない。陰茎の痛みは一度あったかな??という程度。 6回目の治療(5回目より4週間) ほとんど気にならない。痛いということはない。 7回目の治療(6回目より4週間) 調子よく何も感じていない。 |

↓↓他にも治療例が多数あります↓↓

慢性前立腺炎の現状

下記の慢性前立腺炎と慢性骨盤痛の分類は既に他のホームページでご覧になっている方も多いと思います。しかし、下記の分類通りに分類されて処方された薬を服用しても治っていない方も多いのではないでしょうか。

前立腺炎の急性と慢性の違いは、目安として、急性とは病気や痛みや炎症が初めて生じてから数日、あるいはせいぜい2~3週間以内の場合です。 それに対して2~3ヵ月以上続く場合を慢性となります。

前立腺炎の検査は、前立腺液の中に白血球、細菌があるかないかの検査です。細菌があれば細菌に対して抗生物質が処方されます。白血球があれば、炎症となり抗炎症薬が処方されます。

前立腺炎は病んでいる期間と検査の結果によって、下記の分類通りに分類されて処方されますが、薬を服用しても治っていない方も多いのです。処方された薬を服用しても前立腺炎が治らなかった場合には、今は確立した治療法はなく後は手探りの治療になります。

病院で急性前立腺炎と診断の方はすぐに治らなければ、慢性前立腺炎と診断が変わります。ある病院で慢性細菌性前立腺炎と診断されると、抗生物質を処方されます。すると、細菌は一か月も経過すれば抗生物質のおかげでいなくなります。細菌がいなくなっても症状が続くことは多くあり、この状況で再び病院へ行くと慢性非細菌性前立腺炎と診断が変わります。

行き着く先が慢性非細菌性前立腺炎ということが多いのですが、現在、医学的にこれ以上の分類はなく、確立した治療法はありません。ですから、病院へ行っても「もう菌は検出されないので治っています。」「気にしすぎです。」と言われてしまうのです。

慢性前立腺炎と診断されるとこの様な現状を目の当たりにしてきたと思います。しかし、慢性前立腺炎はきちんと自律神経を整え、身体の不具合を整えていけば治る可能性は高いです。

慢性前立腺炎・慢性骨盤痛の分類 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

慢性前立腺炎の薬 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お薬110番 http://www.jah.ne.jp/~kako/ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

慢性前立腺炎症状スコア(NIH-CPSI) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 慢性前立腺炎の症状を客観的に評価する指標として1999年にNIH-CPSI (National Institutes of Health – Chronic Prostatitis Symptom Index)があります。 NIH-CPSIは診断を目的とした症状スコアではありません。 つまり、NIH-CPSIの点数が低いから慢性前立腺炎ではないとか、高いから慢性前立腺炎であるというわけではありません。症状をNIH-CPSIにより数値化することで慢性前立腺炎の治療効果の判定に用います。治療毎に慢性前立腺炎症状スコアを記入していただくことにご協力をお願いしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

慢性前立腺炎症状スコア(NIH-CPSI)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

国際前立腺症状スコア(IPSS) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前立腺肥大症の症状を点数化するものです。慢性前立腺炎において尿における症状の把握に有効な部分があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

慢性前立腺炎の痛みの評価方法 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 患者さんが抱えている痛みを的確に評価することは、治療効果を判定する上で不可欠と言えます。痛みは患者さん個人の感覚ですから、先入観や心理的な要因が複雑に関与しています。従って痛みを客観的に評価することは非常に大変なことです。 最近、病院などで最も広く用いられている痛みの評価法にVisual Analogue Scaleがあります。頭文字をとってVASと呼んでいます。VASは長さ10cmの黒い線(左端が「痛みなし」、右端が「想像できる最高の痛み」)を患者さんに見せて、現在の痛みがどの程度かを指し示してもらいます。左端からの距離がVASの値となります。 |